監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役

金松 裕基

株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。

監修者

株式会社インシュアラ 代表取締役

金松 裕基

株式会社インシュアラ(信頼の解体レスキュー)の代表取締役社長であり、同サイトの監修者を務める金松裕基氏。 建物解体、内装解体、店舗解体を主な事業とし、その豊富な経験と専門知識を活かして「信頼」のサービスを牽引しています。代表として、また業界の専門家として、安全かつ高品質な解体工事の実現に尽力し、顧客からの厚い信頼を得ています。

解体費用は、立地や付帯物など多くの要因で変動します。この記事では、1000件以上の解体実績を持つプロの視点から、費用の相場、見積もりの内訳、そして費用を賢く抑える方法まで、皆様の疑問に完全にお答えします。

木造解体工事の費用は「坪単価」で語られがちですが、これはあくまで目安です。費用を左右するのは、坪数(規模)、立地、付帯物の有無、そして廃棄物の量です。これらを総合的に判断しなければ、正確な総額は見えません。弊社のような明朗会計を実践する業者は、必ず現地調査を行い、詳細な見積もりを提示します。まずは坪単価だけに惑わされず、総額で比較する意識が重要です。

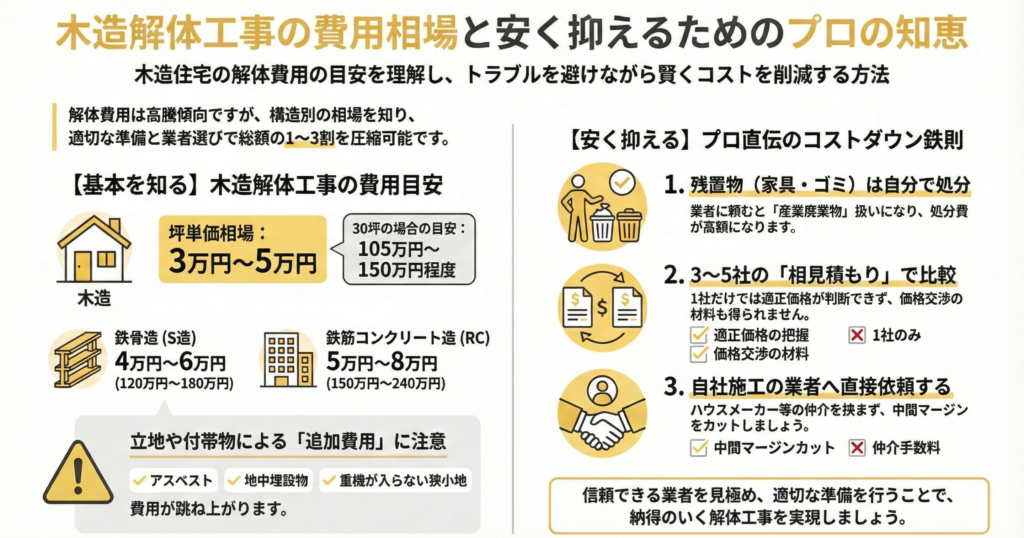

木造家屋の解体費用相場は、坪単価で3万円〜5万円程度が一般的です。ただし、これは建物本体の解体費用であり、付帯物撤去費や諸経費は別途必要です。一目でわかる早見表を作成しましたので、ご自宅の坪数と照らし合わせて参考にしてください。

【坪単価別・木造解体 費用総額シミュレーション(本体のみ)】

| 延床面積(坪数) | 坪単価 30,000円の場合 (安いケース) | 坪単価 40,000円の場合 (標準ケース) | 坪単価 50,000円の場合 (高いケース) |

| 20坪 | 600,000円 | 800,000円 | 1,000,000円 |

|---|---|---|---|

| 30坪 | 900,000円 | 1,200,000円 | 1,500,000円 |

| 40坪 | 1,200,000円 | 1,600,000円 | 2,000,000円 |

| 50坪 | 1,500,000円 | 2,000,000円 | 2,500,000円 |

【坪単価シミュレーション表の「解説」と「注意点」の詳細】

| 項目 | 詳細な解説 |

| 坪単価の変動要因(安いケース) | 重機・車両が入りやすい: 前面道路が広く、4tトラックや重機が敷地内まで簡単に入れる。 単純な建物構造: 昔ながらの木造軸組工法(在来工法)である。 良好な立地: 近隣の家との距離が十分にあり、作業スペースを確保しやすい。 |

|---|---|

| 坪単価の変動要因(高いケース) | 重機が入れない(手壊し): 狭小地や旗竿地などで重機が入れず、「手壊し」作業の割合が増える。 運搬コスト増: 前面道路が狭く、小型トラックで何度も往復して廃棄物を運び出す必要がある。 厳重な養生が必要: 住宅密集地で、防音・防じんシートを通常より厳重にする必要がある。 強固な基礎: 基礎が厚い「ベタ基礎」などで、コンクリートの撤去量が多い。 |

| 【最重要】この表に含まれない費用 | この表の金額は、すべて「建物本体のみ」を解体する費用の目安です。 実際の「支払い総額」は、この表の金額に加えて、以下の費用が必ず別途加算されます。 1. 仮設・養生足場費(騒音や粉じんを防ぐシート代) 2. 付帯物撤去費(ブロック塀、カーポート、物置、庭木、浄化槽、井戸など) 3. 廃棄物の運搬・処分費(木くず、コンクリートガラ、石膏ボードなど) 4. アスベスト調査費(法律で必須)と除去費(発見された場合) 5. 諸経費(現場管理費、各種届出費用、保険料など) |

【坪数別】木造解体費用の総額目安と内訳例

特に坪数が小さい(狭小地)物件は、重機が入りにくく手壊し作業が増えるため、坪単価は割高になる傾向があります。逆に坪数が大きいほど効率化でき、坪単価が下がることもあります。

| 延床面積(坪数) | 総額(目安) | 総額の内訳(一例) |

| 20坪 | 80万円~130万円 程度 | 本体解体費 60万円 + 養生費 10万円 + 廃棄物処分費 10万円 + 諸経費 |

|---|---|---|

| 30坪 | 120万円~180万円 程度 | 本体解体費 90万円 + 養生費 15万円 + 廃棄物処分費 15万円 + 諸経費 |

| 40坪 | 160万円~240万円 程度 | 本体解体費 120万円 + 養生費 20万円 + 廃棄物処分費 20万円 + 諸経費 |

| 50坪 | 200万円~300万円 程度 | 本体解体費 150万円 + 養生費 25万円 + 廃棄物処分費 25万円 + 諸経費 |

解体費用は地域によって大きく変動します。特に首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)は、人件費や車両の駐車費用が高く、廃棄物処分場までの運搬距離も長くなりがちなため、地方に比べて総額が高くなる傾向があります。また、前面道路が狭い、近隣との距離が近いといった都市部特有の事情も、養生や作業効率に影響しコスト増の要因となります。地方であっても、処分場から遠い山間部などは運搬費がかさむため、立地条件の確認は必須です。

解体費用の見積もりは、大きく6つの項目で構成されています。これらを理解しないと、業者の比較はできません。具体的には以下の通りです。

解体工事で最も重要なのが近隣への配慮です。そのための費用が仮設・養生足場費となります。これは、騒音や粉じんの飛散を防ぐために、建物の周囲を防音シートや飛散防止ネットで覆う足場を設置する費用です。近隣との距離が近い現場ほど、より強固で高さのある養生が求められます。この初期対応を怠ると、クレームの原因となり工事が中断するリスクさえあります。安全な工事の第一歩として、この費用は絶対に削るべきではありません。

重機・人件費は、工事の効率性を左右する重要な項目です。道路が広く重機(ユンボなど)がスムーズに入れる現場は、効率的に解体できるため費用を抑えられます。逆に、狭小地で重機が入れない場合は、職人による「手壊し」作業の割合が増え、工期が延びるため人件費は高騰します。インシュアラのように自社で重機を多数保有し、経験豊富な有資格者が段取り良く施工する会社は、この部分のコストを最適化できる強みがあります。

建物本体の解体費は、構造によって変動します。一般的な木造軸組工法(在来工法)に比べ、2×4(ツーバイフォー)工法は壁で支える構造のため、解体に手間がかかり費用がやや高くなる場合があります。また、基礎(建物の土台)の形状も重要です。地面に浅く設置された「布基礎」より、床下全体がコンクリートで覆われた「ベタ基礎」の方が、撤去するコンクリート量が多くなるため、その分費用が加算されることを理解しておきましょう。

見積もりで差が出やすいのが「付帯物(ふたいぶつ)撤去費」です。これは、建物本体以外に解体・撤去が必要なもの全ての費用を指します。これらは坪単価に含まれず、別途見積もりとなるのが一般的です。

「他社より安い」と思ったら付帯物が含まれていなかった、という事態を避けるためにも、見積もり時にどこまでが対象か明確に確認してください。

解体工事費用の3〜4割を占めるとも言われるのが、産業廃棄物の処分費です。解体で出た木くず、コンクリートガラ、プラスチック、石膏ボードなどは、法律(建設リサイクル法)に基づき、現場で細かく分別し、許可を得た処分場へ運搬しなければなりません。この分別作業の手間と、各品目の処分単価が費用に直結します。不法投棄を防ぐため「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の発行も義務付けられており、これらの管理費用も含まれます。

見積もりの最後には「諸経費」という項目があります。これには、現場監督の人件費、車両のガソリン代、各種保険料(労災・賠償責任保険)などが含まれます。また、建設リサイクル法の届出や道路使用許可など、行政への申請を代行する手数料もここに含まれることが多いです。一般的に総額の5%〜10%程度が目安ですが、この項目が不透明な業者は要注意です。弊社では、こうした管理費も含め、なぜその金額になるのかを丁寧にご説明します。

複数の解体業者から見積もり(相見積もり)を取ることは非常に重要です。しかし、単に総額だけを比較してはいけません。見るべきは「どの範囲の工事が」「どのような単価で」含まれているかです。信頼できる業者は、見積もりの根拠が明確です。以下の比較ポイントを必ずチェックしましょう。

見積もりは解体工事の「設計図」です。ここで手を抜く業者に、良い工事はできません。弊社が「明朗会計」と「単価の明示」にこだわるのは、お客様との信頼関係の第一歩だと考えるからです。「一式」という言葉で濁す見積もりには、必ず「なぜですか?」と質問してください。誠実な業者なら、必ず内訳を説明できるはずです。

見積書を受け取ったら、まず「数量」の欄を確認してください。建物の延床面積(㎡または坪)は正確か、構造(木造)は間違いないか、基本情報をチェックします。次に、付帯物(ブロック塀の長さ、カーポートの面積など)が具体的に記載されているかを見ます。もし「付帯物撤去 一式」としか書かれていない場合は、詳細な内訳を求めましょう。また、室内に家具などが残っている「残置物」の処分費が含まれているかも、必ず確認すべき重要なポイントです。

解体費用の透明性は、産業廃棄物の処分費に表れます。「廃棄物処分費 一式」となっている見積もりは信用できません。「木くず 〇〇㎥ × 単価」「コンクリートガラ 〇〇㎥ × 単価」のように、品目別に数量と単価が明記されているかを確認してください。これにより、業者が不当に利益を上乗せしていないか判断できます。また、建設リサイクル法に基づき、適正に分別・再資源化(リサイクル)を行う業者であるかも、信頼性の証となります。

最も避けたいトラブルが、工事開始後の「追加費用」です。これを防ぐには、契約前に「追加費用が発生する条件」を文書で明確にしておく必要があります。例えば、「地中から予期せぬ障害物(以前の建物の基礎や浄化槽など)が出てきた場合」は、追加費用が発生するのが一般的です。その際も、どのような場合にいくらかかるのか、上限はいくらなのかを事前に取り決めておきましょう。弊社の「条件付き追加ゼロ宣言」のように、明朗会計を掲げる業者はこの点の対応が明確です。

現在、建物の解体時にはアスベスト(石綿)の使用の有無を事前に調査することが法律で厳格に義務付けられています。2023年10月からは有資格者による調査が必須となりました。この「事前調査費用」が見積もりに計上されているか、必ず確認してください。調査の結果、アスベストが発見された場合は、除去作業のために別途高額な費用が発生します。調査費用が含まれていないと、後から必ず追加請求されることになるため、注意が必要です。

同じ30坪の木造家屋でも、解体費用がAの現場では120万円、Bの現場では180万円になることがあります。この差はどこから生まれるのでしょうか。それは「現場の条件」です。以下の要因が複雑に絡み合って最終的な金額が決まります。

費用に最も大きく影響するのが立地条件です。まず、前面道路の幅が重要です。4tトラックや重機がスムーズに進入できれば効率が良く、費用は安定します。しかし、道幅が2.5mなど極端に狭い場合、小型車しか使えず、廃棄物の搬出回数が増えるため運搬費が割高になります。また、近隣の家との距離が近い(密集地)ほど、騒音や振動に最大限配慮する必要があり、養生が大規模になったり、作業時間が制限されたりしてコストが上がります。

建物の仕様も費用を左右します。前述の通り、柱と梁で支える在来工法よりも、壁パネルで構成される2×4工法の方が解体に手間がかかる傾向があります。さらに見落としがちなのが「基礎」です。昔の建物に多い「布基礎」は比較的撤去が容易ですが、近年の標準である「ベタ基礎」は、地面全体を厚いコンクリートで覆っているため、破壊・撤去・搬出するコンクリートガラの量が格段に多くなり、その分費用が増加します。

建物本体以外の撤去物が多ければ、当然費用は上がります。特にコンクリートブロック塀は、長さと高さ(段数)によって費用が変わります。立派な庭木や庭石の撤去も、専門の重機や技術が必要な場合があります。また、古いお宅にある井戸や浄化槽の撤去・埋め戻しには、適切な手順を踏む必要があり、費用が発生します。最も厄介なのが、解体を進めるまで分からない「地中障害物」で、これが見つかると追加費用は避けられません。

「残置物」とは、建物内に残された家具、家電、衣類、食器などのことです。これらは産業廃棄物ではなく「一般廃棄物」として扱われるため、解体業者が産業廃棄物と一緒に処分することはできません(自治体の許可が必要)。原則として、施主様ご自身で事前に片付けていただくのがベストです。もし業者に処分を依頼する場合、その分別・搬出・処分費用が別途高額に発生します。残置物の量が多いほど、解体費用は大きく膨れ上がるため、最大の注意が必要です。

解体工事にも繁忙期があります。一般的に、年度末(2月〜3月)や、長期休暇前は工事が集中しやすく、職人や重機の手配が難しくなるため、費用が高めに設定されることがあります。逆に、梅雨時期や夏場(6月〜8月)は比較的閑散期とされ、価格交渉がしやすい可能性があります。もし工期に余裕があるなら、繁忙期を避けて依頼するのも一つの手です。また、近隣の事情などで夜間作業を指定すると、人件費が割増になるため費用は高騰します。

解体費用は立地や時期で変動しますが、インシュアラは現地調査に基づき「なぜこの金額か」を明朗会計で提示します。残置物の自己処分や閑散期の活用など、費用を抑えるプロのコツもアドバイス。まずは無料見積もりで、無駄のない適正価格をご確認ください。

解体を決意してから工事が完了し、土地が更地になるまでには、様々なステップと時間が必要です。全体の流れを把握しておかないと「売却の予定に間に合わなかった」という事態にもなりかねません。ここでは、標準的な流れと目安期間をステップ形式で解説します。

まずは解体業者に連絡し、現地調査を依頼します。この時、必ず3社以上の業者に声をかけ「相見積もり」を取ることを強く推奨します。業者は現地で建物の構造、面積、立地、付帯物などを確認し、見積書を作成します。この見積もりが出揃うまでに、依頼から1〜2週間程度かかると見ておきましょう。見積もりが出たら、前述の比較ポイントを参考に、内容を精査します。

依頼する業者が決まったら、工事請負契約を結びます。契約書の内容(特に工期、金額、追加費用の条件)は隅々まで確認してください。契約後、業者は工事に必要な届出(建設リサイクル法、道路使用許可など)の準備を始めます。同時に、工事開始前に業者と施主様で、近隣住民の方々へご挨拶に伺います。

いよいよ工事着工です。まずは、騒音や粉じんを防ぐための養生シートと足場を設置します(1〜2日)。その後、内装(畳、建具、石膏ボードなど)を手作業で分別・撤去します。内装の撤去が終わると、重機を使って建物本体(屋根、柱、壁)の解体を進めます。この際、散水(水まき)を常に行い、粉じんが飛ばないよう最大限配慮します。

建物本体がなくなったら、次はその土台である「基礎」の撤去に移ります。地中に埋まっているコンクリートを重機で掘り起こし、撤去します。この時、地中障害物(以前の建物のガラなど)が見つかれば、それも併せて撤去します。全てのコンクリートガラを取り除いたら、最後に重機やレーキ(トンボ)を使って地面を平らにならします(整地)。

工事が完了し、現場がきれいな更地になったことを確認したら、施主様へのお引き渡しとなります。業者がマニフェスト(産廃処分票)の写しや、工事完了写真などをまとめた書類をお渡しします。施主様は、建物がなくなったことを法務局に申請する「建物滅失登記」を、工事完了から1ヶ月以内に行う義務があります。

解体工事は高額な費用がかかりますが、条件次第でその負担を軽減できる制度があります。特に近年問題となっている「空き家」の解体には、多くの自治体が補助金(助成金)を用意しています。また、解体後の税金(固定資産税)の扱いや、費用を借り入れるローンについても知っておくべきです。ここでは、知らなければ損をする、解体費用に関するお金の知識を解説します。

老朽化して倒壊の危険がある空き家(特定空家など)を解体する場合、多くの自治体が費用の一部を補助する制度を設けています。補助金額は自治体によって異なり、費用の1/5〜1/2(上限50万円〜100万円など)が一般的です。国が直接個人に補助するのではなく、国の支援を受けた各自治体が窓口となります。チェック方法は以下のステップで行ってください。

注意すべきは固定資産税です。建物が建っている土地(住宅用地)は、税制上の特例措置により、固定資産税が最大1/6に減額されています。しかし、建物を解体して更地にすると、この特例が適用されなくなり、翌年からの固定資産税が3〜6倍に跳ね上がってしまいます。

解体費用を自己資金で賄えない場合、ローンを利用する選択肢があります。一般的なのは「リフォームローン」や「フリーローン」ですが、金利が比較的高め(年2%〜10%程度)です。もし解体後に新築を建てる計画がある場合は、新築の住宅ローンに解体費用を組み込む(上乗せする)のが最も低金利で有利です。また、自治体によっては、空き家解体専用の低金利な融資制度(利子補給)を用意している場合もあります。まずは金融機関や自治体に相談してみましょう。

解体費用は「コスト」ではなく「未来への投資」と捉えることもできます。老朽化した建物が残っている土地は、買い手が見つかりにくく、売却価格も低くなりがちです。しかし、建物を解体してきれいな更地にすれば、土地の資産価値が明確になり、買い手がつきやすくなります。結果として、解体費用を上乗せした金額で売却できる可能性が高まります。また、更地にして駐車場(コインパーキング)などとして活用し、その収益で解体費用を回収するという考え方もあります。

解体実績1000件以上の経験から断言できるのは、「業者の言い値」で契約しないこと、そして「施主様ご自身でできること」を最大限行うことです。不必要なコストを削り、賢く業者を選ぶことで、費用は必ず適正価格に近づけられます。

費用を安くする最大のコツは「残置物(家具・家電)をご自身で処分する」ことです。私たち解体業者がこれらを処分するには「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要で、産廃とは別の高額な費用が発生します。自治体の粗大ごみ回収などを利用するだけで、数十万円単位の節約になるケースも珍しくありません。解体は「建物の中を空っぽにする」ところから始まっています。

費用を安くする最も効果的な方法は「残置物(家具・家電など)をご自身で処分する」ことです。前述の通り、これらを業者に依頼すると「一般廃棄物処分費」として高額な追加費用がかかります。自治体の粗大ごみ回収などを利用し、できる限り空っぽの状態で業者に引き渡すのが理想です。また、ご自身で伐採できるような小さな庭木や、簡単に撤去できる物置なども事前に片付けておけば、その分の付帯物撤去費用を削減できます。

業者選びは価格交渉の基本です。必ず3社以上の業者に「同じ条件で」見積もりを依頼してください。この時、重要なのは「立会い」です。業者に現地を見てもらう際、施主様ご自身も立ち会い、「どこまでを撤去してほしいのか」を全社に正確に伝えます。これにより、各社の見積もりの精度が上がり、比較が容易になります。その上で「他社はこの金額だった」と交渉すれば、健全な価格競争が働き、適正価格での契約が期待できます。

もし解体のスケジュールに余裕があるなら、業者の繁忙期(2〜3月など)を避けて依頼することで、費用交渉がしやすくなる場合があります。業者が「この時期なら安くできますよ」と提案してくることもあるでしょう。また、「〇月〇日までに必ず終わらせてほしい」といった厳しい工期指定は、追加の人員や重機が必要になりコストアップに繋がります。ある程度、業者の効率的な工程(段取り)に任せることで、無駄な費用を削減できます。

解体後の土地をどのように利用するかによって、整地(仕上げ)のレベルを変えることでコストを最適化できます。例えば、解体後にすぐに新築を建てる場合、基礎工事でどうせ地面を掘り起こすため、整地は粗仕上げ(コンクリートガラを取り除き、大まかにならした状態)で十分です。逆に、売却する場合や駐車場にする場合は、見た目が重要なので、砕石を敷き詰めるなど、きれいな仕上げ(化粧仕上げ)が必要になります。目的に合わせた仕上げレベルを業者に伝えましょう。

解体工事で最も怖いのが、近隣からのクレームによる工事中断です。「騒音がひどい」「埃が洗濯物についた」といったクレームが入ると、養生の追加設置や、作業時間の変更などで工期が延び、結果として追加費用が発生するリスクがあります。これを防ぐには、工事前の丁寧な挨拶回りと、粉じん対策(散水)や防音対策を徹底する優良な業者を選ぶことが不可欠です。弊社の強みである「近隣への配慮」は、結果的に無駄なコストを防ぐことにも繋がります。

解体工事は、施主様(発注者)と業者の双方に、法律で定められた多くの義務が課せられています。「安いから」という理由だけで、無許可の業者や法令遵守の意識が低い業者に依頼するのは非常に危険です。契約前に以下の点を必ず確認してください。

「建設リサイクル法」は、解体工事で発生する特定建設資材(コンクリート、木材など)の分別とリサイクルを義務付けた法律です。床面積の合計が80㎡以上の解体工事は「対象建設工事」となり、施主様(発注者)は工事着手の7日前までに、分別解体の計画などを都道府県知事に届け出る義務があります。通常は業者が代行しますが、この届出を怠ると施主様にも罰則が科される可能性があるため、契約時に必ず確認してください。

現在、アスベスト対策は最も厳格化されている法令の一つです。2022年4月以降、一定規模以上の解体工事ではアスベスト使用の有無にかかわらず、事前調査の結果を都道府県等へ報告することが義務化されました。さらに2023年10月からは、その事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」などの有資格者が行わなければなりません。この調査・報告を適正に行う業者か、見積もりの段階でしっかり確認することが不可欠です。

解体業者は、排出した産業廃棄物が適正に処理されたかを確認・管理するため「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を発行する義務があります。このマニフェストの写しは、最終的に施主様の手元にも戻ってきます。これが不法投棄をしていない証明となります。また、そもそも解体工事を行うには「建設業許可」または「解体工事業登録」が必要です。さらに、廃棄物を運搬するには「産業廃棄物収集運搬業許可」も必要です。これらの許可番号を必ず確認しましょう。

どれだけ優良な業者でも、工事中に事故が起こる可能性はゼロではありません。万が一、重機が隣家の壁を傷つけたり、通行人に怪我をさせたりした場合、業者が「賠償責任保険」に加入していなければ、施主様が損害賠償を請求される恐れもあります。また、作業員が怪我をした場合に備え「労災保険」に加入しているかも重要です。これらの保険に加入しているか、契約前に保険証券の写しを見せてもらうなどして、必ず確認してください。

ここでは、具体的なケースでどれくらいの費用がかかるのか、シミュレーションしてみましょう。あくまで概算であり、実際の費用は現地調査によって確定しますが、㈱インシュアラなら、こうした条件でも自社施工・自社重機により業界最安値レベルでのご提案が可能です。

解体工事は何度も経験するものではないため、知識がないまま業者に依頼し、トラブルに巻き込まれてしまうケースが後を絶ちません。「安さ」だけで選んだ結果、最終的に高額な追加請求をされたり、近隣との関係が悪化したりしては元も子もありません。よくある失敗と回避策をまとめました。

【ケース別】木造解体工事の概算シミュレーション(詳細版)

| ケース | 坪数 | 現場条件 | 費用内訳(一例) | 合計(目安) | 解説・費用のポイント |

| 20坪・狭小地 | 20坪 | 前面道路 2.5m | 本体解体費(手壊し割増):約100万円 諸経費(運搬費割増含む):約50万円 | 約150万円~ | 前面道路が狭く、重機や4tトラックが入れません。このため、「手壊し」作業が多くなり人件費が上昇。さらに、廃棄物を小型車で何度も往復して運び出すため、運搬費も割高になります。坪単価が最も高くなる典型例です。 |

|---|---|---|---|---|---|

| 30坪・標準地 | 30坪 | 付帯物(塀・物置など)が少ない ・前面道路 4m以上 | 本体解体費(標準):約120万円 付帯物撤去費(少):約10万円 諸経費(標準):約60万円 | 約190万円~ | 重機作業が効率的に行えるベースラインとなるモデルケースです。解体費用が最も予測しやすく、見積もり額も安定しやすいです。 |

| 40坪・庭木多数 | 40坪 | 庭木が多数ある ・敷地を囲うブロック塀あり | 本体解体費(標準):約160万円 付帯物撤去費(多):約100万円 諸経費(標準):約50万円 | 約310万円~ | 建物の解体費用(160万円)自体は標準的です。しかし、撤去すべき庭木(伐採・伐根)やブロック塀が多いため、「付帯物撤去費」が本体費用に匹敵するほど大きく加算されています。 |

| 地中障害 | – | 基礎撤去中に、図面にない昔の基礎やガラを発見 | 当初の見積もりに追加 追加の重機作業 追加のガラ処分費 | +14万円~ (追加請求) | これは「追加費用」の典型例です。工事着工前の見積もりには含まれません。地面を掘り起こして初めて見つかるため、別途、撤去・処分費用が発生します。 |

解体工事で施主様が最も心を痛めるのが「近隣クレーム」です。私たちは「工事をさせていただく」という謙虚な姿勢を常に忘れません。工事前の丁寧なご挨拶、日々の清掃、徹底した粉じん対策(散水)は当然の責務です。万が一ご意見をいただいても、即日対応できる体制を整えています。この「近隣への配慮」こそが、弊社の最大の強みであり、結果的に工事をスムーズに進め、無駄なコストを防ぐ鍵となります。

私たちは、なぜ多くのお客様に選ばれ、1000件以上の実績を積み重ねてこられたのか。それは、価格(業界最安値)への挑戦はもちろん、お客様の不安を徹底的に取り除く「安心」を追求し続けてきたからです。解体工事は「壊す」だけが仕事ではありません。安全に、迅速に、そしてご近所様にも配慮し、次の未来へつなげる更地をお届けする。それが私たちの使命です。

弊社の強みは、木造解体を専門とする熟練の有資格者(日本人スタッフ)が、全ての施工を「自社」で行うことです。下請けに丸投げしないため、中間マージンが一切発生せず、業界最安値レベルの価格を実現できます。さらに、多種多様な自社重機を保有しているため、現場の状況に合わせて最適な重機を迅速に投入でき、無駄のない段取りで短工期・高品質な解体を可能にしています。

お客様の最大の不安は「不透明な費用」です。インシュアラは、見積もりにおいて「坪単価一式」のような曖昧な表現を使いません。「廃棄物処分費 〇〇㎥ × 単価」のように、全ての項目の明細単価を公開する「明朗会計」を徹底しています。これにより、お客様にご納得いただいた上でご契約いただきます。さらに、地中障害物など特定の条件を除き「契約後の追加請求ゼロ」を宣言しており、安心してご依頼いただけます。

解体工事の品質は「近隣への配慮」で決まると考えています。弊社では、着工前の丁寧なご挨拶はもちろん、工事中も防音シートや徹底した散水(水まき)を行い、騒音や粉じんを最小限に抑えます。万が一、ご近所様からご意見をいただいた場合も、現場担当者と本社が連携し、即日対応する体制を整えています。迅速対応でご近所様との良好な関係を維持し、施主様にご迷惑をおかけしません。

インシュアラの仕事は、解体して終わりではありません。工事完了後の「建物滅失登記」に必要な書類(解体証明書など)の発行・サポートも迅速に行います。さらに、解体後の土地活用にお悩みのお客様には、提携する不動産会社やハウスメーカーと連携し、売却、駐車場経営、アパート建設など、その土地に最適な活用法をワンストップでご提案することも可能です。解体から始まるお客様の未来を、トータルでサポートします。

木造家屋の解体費用は、インターネット上の情報だけでは絶対に分かりません。一つとして同じ現場はないからです。お客様の大切な資産の解体を成功させる第一歩は、信頼できるプロに「現地を見てもらう」ことです。㈱インシュアラでは、経験豊富な代表自らが現地にお伺いし、お客様のご要望を丁寧にヒアリングした上で、詳細なお見積もりを【完全無料】でご提示します。